人とまちが育ち合う場所に

学生の頃から始めた地域活動を通じて感じた現場の課題を、制度や政策の面から解決したいという思いから、政治の場への挑戦を決意しました。まちづくりの中で直面した行政の壁を越え、市民の声がきちんと届く仕組みづくりに取り組みたいと考えています。26歳という若い世代、そして女性としての視点だからこそ、見える課題や届けられる声があります。政治を”遠いもの”にせず、当事者として関わっていくことが横須賀の未来を作る第一歩になると信じています。

PROFILE

自己紹介

\ 生まれも育ちも横須賀!/

みたきみこ

26歳、“好き”からまちづくりへ。

学生時代から地域を

走り続けてきたからこそ、

いま、仕組みを変える側に

立ちます。

-

1999年5月6日

横須賀市若松町生まれ

-

2006年3月

めぐみ幼稚園卒園

-

2012年3月

諏訪小学校卒業

-

2018年3月

品川女子学院高等学校卒業

-

2020年2月

横須賀のまちづくりに貢献すべく、一般社団法人NELDを学生起業

-

2023年3月

東洋英和女学院大学 卒業

-

2023年3月

横須賀中央エリアまちづくり景観協議会 市民委員

-

2023年8月

情報経営イノベーション専門職大学客員教員 就任

-

2023年8月

合同会社よこすかラボ代表設立

-

2024年6月

男女共同参画及び多様な性の尊重に関する審議会 市民委員

-

2024年10月

横須賀市政策推進・行政評価委員会 委員

-

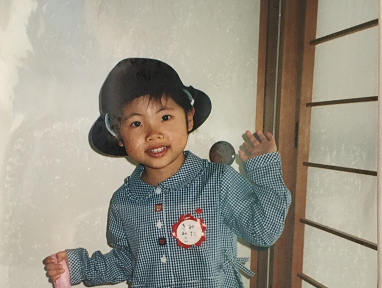

幼少期

1999年5月6日生まれ。

めぐみ幼稚園にて表現活動の楽しさを知りました。

-

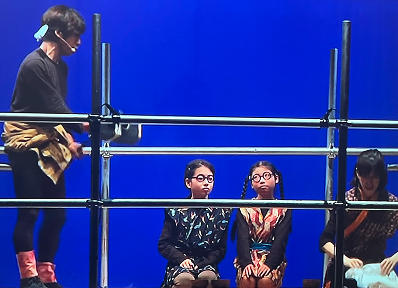

諏訪小学校では代表委員として活躍。課外では「よこすかプレーパーク」や「横須賀市民ミュージカル(SUKAミュー)」に参加し、地域を舞台にした多世代交流や創作活動を通じて、人と地域のつながりの面白さに目覚めました。

小学生

-

中・高校生

片道1時間かけて通学。家には寝るためだけに帰るような多忙な学生期を過ごしました。都市と地元・横須賀との生活環境の違いを実感する中で、「横須賀に住んでいるのに何も知らない」と気づき、地域活性をテーマとしたビジネスプランコンテストにも挑戦し、課題解決への意欲を育みました。また、生徒会長を務めるなど積極的に課外活動にも取り組んでいました。

-

東洋英和女学院大学に進学後、「地域の未来を自分たちで創りたい」との想いから、学生団体NELDを設立、後に学生起業。空き家活用や地域イベント、映画制作などを通じ、実践的なまちづくりに取り組みました。また、ベトナム・モンゴルなどでの国際体験を重ね、教育や野外活動、ファシリテーションにも視野を広げました。

大学生

-

現在

現在は、地域に根ざしたまちづくりと若者の教育支援の2軸で活動しております。そのほかフリーのファシリテーターとして研修やキャンプ事業を展開。「きみちゃんうどん教室」と題し、手打ちうどんの講師としても活動しています。舞台への出演など、役者・表現者としても幅広く活動を続けています。

-

趣味・特技

趣味・特技:お芝居、うどん打ち、キャンプ、登山、ギター

好きな食べ物:揚げ出し豆腐

-

幼少期

1999年5月6日生まれ。

めぐみ幼稚園にて表現活動の楽しさを知りました。

-

小学生

諏訪小学校では代表委員として活躍。課外では「よこすかプレーパーク」や「横須賀市民ミュージカル(SUKAミュー)」に参加し、地域を舞台にした多世代交流や創作活動を通じて、人と地域のつながりの面白さに目覚めました。

-

中・高生

片道1時間かけて通学。家には寝るためだけに帰るような多忙な学生期を過ごしました。都市と地元・横須賀との生活環境の違いを実感する中で、「横須賀に住んでいるのに何も知らない」と気づき、地域活性をテーマとしたビジネスプランコンテストにも挑戦し、課題解決への意欲を育みました。また、生徒会長を務めるなど積極的に課外活動にも取り組んでいました。

-

大学生

東洋英和女学院大学に進学後、「地域の未来を自分たちで創りたい」との想いから、学生団体NELDを設立、後に学生起業。空き家活用や地域イベント、映画制作などを通じ、実践的なまちづくりに取り組みました。また、ベトナム・モンゴルなどでの国際体験を重ね、教育や野外活動、ファシリテーションにも視野を広げました。

-

現在

現在は、地域に根ざしたまちづくりと若者の教育支援の2軸で活動しております。そのほかフリーのファシリテーターとして研修やキャンプ事業を展開。「きみちゃんうどん教室」と題し、手打ちうどんの講師としても活動しています。舞台への出演など、役者・表現者としても幅広く活動を続けています。

-

特技・趣味

趣味・特技:

お芝居、うどん打ち、キャンプ、登山、ギター

好きな食べ物:揚げ出し豆腐

Activities

活動

-

一般社団法人NELD起業

若者の「やりたいこと」や「夢」をカタチにし、地域に新たな価値と働く場を生み出す取り組みを推進しています。地域内の空き家や空き店舗を活用したシェアハウス・シェアスペース「夢畑。(タカラバコ。)」をはじめ、ワークショップやイベントの企画運営を通じて、若い世代の挑戦がまちに活力をもたらしています。また、映画制作やファッションショーなど、エンターテインメントの力を活かしたまちづくりにも力を入れており、「誰もが夢を描き、実現できるまち」を目指して、地域の未来を創る活動を続けています。

-

iU客員教員

情報経営イノベーション専門職大学(iU)は、2020年に東京で開学した新しい形の4年制大学で、ICT(情報)とビジネス(経営)を融合し、イノベーションを創出できる専門職人材を育成することを目的としていまる専門職大学です。

“イノベーション・インフォメーション・インターナショナル”という3つの「i」を軸に、「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」という理念のもと、世界に類を見ない学びの場を提供しているこの大学において、私も客員教員として、授業連携やバーチャル研究室など、最先端かつ実践的な学びの提供に携わっています。 -

合同会社よこすかラボ立ち上げ

2021年度に産官学連携プロジェクト「よこすかラボ」を立ち上げ、結集したメンバーとともに法人化を進め、2023年度には「合同会社よこすかラボ」を設立いたしました。本法人は、横須賀市を主なフィールドとし、若者が自己を表現できる地域社会の実現を目指して活動しております。探究学習を基盤とした若者の挑戦への伴走支援を中心に事業を展開しており、2022年度からは、市内企業と中高生が協働しながら横須賀の可能性を探る「よこすかengine」を開始いたしました。これまでに延べ600名を超える中高生の探究的な学びを支援してまいりました。

-

ファシリテーターとして活動

学生時代に出会ったファシリテーションの魅力に惹かれ、野外教育やプロジェクトアドベンチャーを基盤としたキャンププログラムに深く関わってまいりました。その経験と知見を活かし、現在はフリーのファシリテーターとしても活動しています。チームビルディングやコミュニケーションの向上を目的とした各種ワークショップ、キャンプなどを企画・実施し、参加者一人ひとりの「気づき」と「成長」を支援しています。また、教育現場や地域コミュニティにおいても、実践的かつ参加型のプログラムを提供し、誰もが主体的に関われる学びの場づくりを目指しています。

policy

政策

-

01

若者が”横須賀で働く”を

選択できる環境を

横須賀市では若年層の政治参加や地域参画の機会が限られており、あわせて地元就職率の低さやそれに伴った定住率の低さも課題となっています。本提案では、若者が地域や市政に関心を持ち、主体的に関われる仕組みを整えるとともに、地元で働く・暮らすことへの魅力を高める環境づくりを進めます。さらに、公共施設の活用を見直しながら子どもたちの居場所を新たに作ったり、青少年会館の存続を支援します。

1.若者会議や提案制度の導入により、 政治・地域参画を促進

2.地元企業の魅力発信と挑戦機会の創出により

若者の定着を支援3.子どもや若者の居場所整備確保と公共施設の活用を推進

-

02

地域で学び、

育てる、を大切に教職員の多忙化を解消し、子どもたちに向き合う教育の質を高めるためには、地域や外部人材との連携による学校運営の再構築が必要です。本提案では、部活動や授業支援、学校事務等への外部支援を導入するとともに、地域課題をテーマとした探究学習を通じて、子どもたちが地域とつながりながら主体的に学べる教育環境を整備します。教員が本来の役割に専念し、地域全体で子どもを育てる「開かれた学校」を目指します。

1.部活動などの外部委託により教職員の負担を軽減

2.地域探究型学習を通じて、生徒の主体性と地域へ

の関心を育む3.地域人材バンクと教育コーディネーターの配置により

連携体制を強化 -

03

まちを楽しみ、

まちとつながる場を

つくります。

文化は地域の歴史や価値観を反映し、地域住民のアイデンティティや誇りを育む重要な要素です。横須賀市が目指す地域活性化や市民生活の質向上の中で、文化芸術の振興は大きな役割を果たします。市民が自発的に文化活動に参加し、地域全体の文化的成熟を促進するためには、文化イベントや支援体制の強化が不可欠です。また、市民参加型の文化イベントや多世代・多文化交流、またその拠点となる場所の整備を通じて、地域の絆を深め、横須賀市の魅力を広めていきます。

1.市民参加型文化イベントの実施

2.文化芸術活動の発信強化

3.市民文化活動支援体制の強化

4.多世代・多文化交流の促進

5.文化復興の拠点の整備

-

04

すべての人が尊重され、

安心して暮らせるまちづ

くりを進めます。

包括的性教育の推進を通じてジェンダー性別平等を強化し、すべての子どもたちが健全な人間関係を築ける環境を整備する必要があります。また、女性の政治参画を促進し、意思決定の場で多様な視点を反映させることで、地域社会におけるジェンダー平等を実現し、より包括的で市民のニーズに応える政策を推進していきます。

1.性別平等や性暴力撲滅を含む包括的性教育の推進

2.市議会での女性の活躍を支援し、政治参画を促進

3.女性リーダーの登用を進め、ジェンダー平等を強化

-

05

子育てと暮らしを支える

地域のやさしい環境づくり

横須賀市では現在、一時預かり保育室(すくすくかん)を提供していますが、事前登録が必要で利用にハードルがあります。これを解消するため、保護者が気軽に利用できるシステムを導入することが重要です。また、地域のカフェやコミュニティスペースで子育て支援を行い、子どもを預けている間に保護者がリフレッシュできる場を提供します。さらに、保健支援機能や心のケアの場として産後ママのおしゃべり会を通じて、孤立感や不安を減らし、健やかな育ちをサポートします。

1.一時預かりの利用ハードルを下げ、気軽に預けられる

仕組みを整備2.カフェや地域スペースを活用し、保護者のリフレッシュと

支援を両立3.保健師や助産師による健診コーナー設置、育児支援や

心のケアも提供 -

06

今ある資源を活かし、

観光と地域をつなぐ

横須賀へ

猿島をはじめとする横須賀市の観光資源を安全かつ快適に楽しめる環境へと再整備し、回遊性を高める交通・情報インフラの整備を通じて、観光による地域経済の活性化を図ります。また、地域の農産物である「よこすか野菜」を食の観光資源として活用し、地域と観光が有機的に結びつく持続可能な観光施策を推進します。

1.老朽化した観光施設や案内を整備、誰もが安心して

楽しめる環境に2.市内移動の不便さを改善し、回遊しやすい

観光ルートを整備3.よこすか野菜を”食の観光資源”として発信、

地域とのつながりを強化 -

07

いくつになっても、

ワクワクと笑顔が

溢れるまちをつくります

1人暮らしの高齢者が増加し、孤独や孤立の問題が深刻化しています。これに対処するためには、地域全体で支え合う体制を構築することが重要です。医療や福祉、地域活動が連携し、社会的処方を推進することで、高齢者が健康で豊かな生活を送れるようサポートします。また、高齢者が若者に経験や知識を伝える場を設け、世代間の交流を促進することで、相互の理解と尊重が深まり、共生社会が実現します。

1.地域密着型支援と社会的処方を推進

2.高齢者と若者が互いに学び合う世代間交流の場を提供

3.医療・福祉・地域活動が連携し、支え合う体制の強化

4.潜在看護師を活用し、訪問看護による高齢者支援の強化

-

08

もしもに備えた

安心安全なまちづくり

横須賀は三方を海に囲まれた地形から、災害時に物流が途絶えやすく、食糧供給が困難になるリスクが高い地域です。加えて、市内には使われていない休耕地や空き地が多く存在し、それらの土地が荒れたままになっていることも、防犯や景観の観点から課題となっています。こうした休耕地を市が買い上げ、あるいは借り上げて、「災害対応型の市民農園」として整備することを提案します。

1.休耕地等を活用した「災害対応型市民農園」の整備提案

2.平時は家庭菜園や体験農園、子ども食堂への

食材提供などに活用3.災害時は地域内の食糧供給手段として機能、

備えと連携の拠点に -

09

住み続けたいまち、

住みたくなるまちを

つくります。

横須賀市の自然環境や立地の良さを活かし、移住希望者への支援制度と空き家の利活用を組み合わせることで、若年層の定住促進と地域の活性化を図ります。併せて、空き家を地域交流や国際教育の拠点として整備することで、地域内のつながりや経済循環の創出、空き家問題の解消を目指します。

1.移住支援金と短期滞在制度による定住の促進

2.空き家を活用した地域交流・教育の拠点整備

3.国際性を活かした教育・交流拠点の整備により、

多文化共生を図る

Q&A

質問

-

Qどんなことを問い合わせていいの?

A

「こんな困りごとがあるけど、どこに相談したらいいの?」「まちをもっとこうしてほしい!」そんな声を、ぜひ教えてください。小さなことでも大丈夫。声を集めて、よりよいまちづくりにつなげていきます。もちろん、「応援してます!」だけでも、とってもうれしいです!

-

Q後援会に入るとなにをするの?

A

後援会は、みたきみこの活動を応援するグループです。といっても、むずかしいことをするわけではありません。一緒にイベントをしたり、お話を聞いたり、アイデアを出し合ったり。「まちの未来を一緒に考えたい!」という気持ちがあれば、どなたでも大歓迎です!

「現場の声を、まちづくりに。」

地域で感じた課題を、議会でカタチに。

26歳、そして女性としての視点を市政に届けたい。

あなたの想いが、私の原動力になります。

後援会へのご参加を、心よりお待ちしています。